Le corps résilient

Lee-Ann Martin

Les artistes de Résilience résistent et s’opposent aux injustices que continuent à subir les Autochtones, individuellement et en tant que nations. Elles abordent leurs pratiques individuellement, mais partagent les notions de résilience, force et détermination face au racisme et au sexisme. Elles ont aussi des préoccupations fondamentales communes : la mainmise du gouvernement sur les cultures autochtones, l’exclusion et la représentation erronée des femmes autochtones et les stéréotypes véhiculés à leur égard.

Les œuvres

Cette exposition nationale d’œuvres de 50 femmes artistes autochtones est exceptionnelle du fait de son envergure et de sa portée. Elle est aussi exceptionnelle dans le sens ou elle s’adresse à un public canadien diversifié — hors des musées, là où les gens vivent, travaillent et voyagent. Dernier point, et non le moindre, elle est exceptionnelle dans sa monumentalité. Trop longtemps, l’« art grande dimension » a été considéré du domaine des artistes occidentaux blancs. Les œuvres de ces femmes artistes occupent ici une LARGE place et leur présence physique ne peut être occultée ou effacée. L’espace est créé par des femmes autochtones à l’aide d’images d’autodéfinition et d’autoreprésentation. S’insérant dans les paysages urbains et ruraux, ces images représentent une forme de souveraineté artistique.

Depuis les débuts de la colonisation, les femmes autochtones ont été rejetées, exclues, gommées. Les premiers colons européens puis les lois et politiques oppressives ont imposé le patriarcat à des nations matrilinéaires. Selon la Loi sur les Indiens, la femme autochtone qui épousait un non-autochtone perdait ses droits et son statut juridique d’autochtone. Ces mesures transféraient le pouvoir politique et économique entre les mains des hommes qui, jusqu’à récemment, formaient la majorité des chefs et des conseillers de bande.

Cette loi discriminatoire affectait l’appui apporté par le gouvernement fédéral aux femmes artistes autochtones qui avaient perdu leur statut en se mariant. Une des plus importantes matriarches de l’art autochtone contemporain, Daphne Odjig (1919-2016), a été une des rares artistes, sinon la seule, à poursuivre sa propre agentivité artistique dès le début des années 1960. Odjig continue d’inspirer des générations d’artistes autochtones. Sa pratique artistique et son activisme jouent encore un rôle essentiel dans le travail de révision de l’histoire de l’art canadien. En sa qualité de porte-parole respectée du domaine culturel pendant une période particulièrement animée et difficile dans les relations entre Autochtones et Blancs, Odjig a changé, pour toujours le paysage dans lequel les artistes actuels évoluent. Sa murale The Indian in Transition (1978) est un important traité sur cette époque houleuse.

Daphne Odjig, The Indian in Transition, 1978

Toutefois, en épousant en 1963 un homme non-autochtone, Chester Beavon, Odjig perd son statut d’Indien selon la Loi sur les Indiens, loi qui non seulement gouverne la vie des Premières Nations, mais définît aussi qui est « Indien » devant la loi. Jusqu’en 1985, cette loi était particulièrement discriminatoire à l’égard des femmes. Si une femme née avec le statut d’Indien épousait un homme sans statut ou non autochtone, elle perdait son statut et ne pouvait le récupérer même si elle divorçait ou devenait veuve. De plus, elle était marginalisée financièrement en raison de cette perte de statut. En la forçant à vivre hors de sa collectivité et en la privant du droit à l’éducation, la loi discriminatoire a été, selon de nombreuses personnes, une des causes principales de la violence exercée à l’endroit des femmes autochtones. Furieuses des effets à long terme de cette discrimination et, en particulier, de leur exclusion de leurs propres communautés indiennes, en 1985, des femmes manifestent à Ottawa pour exiger un projet de loi qui éliminerait la discrimination sexuelle de la Loi sur les Indiens. Dans leur groupe, petit, mais acharné, on retrouve l’artiste Shirley Bear, Jeannette Corbiere Lavell, Sandra Lovelace-Nicholas et Mary Two Axe Early. Elles sont déterminées à mettre fin à un siècle de discrimination sexuelle légiférée envers les femmes autochtones au Canada. Avant Ottawa, leur lutte les a d’abord menées à occuper le bureau de bande de la Première Nation Tobique au Nouveau-Brunswick. Elles se rendront jusqu’à l’ONU. [i] Grâce à elles, le projet de loi C-31 sera adopté en juin 1985. Il permet aux femmes autochtones affectées, et par extension, à leurs enfants de recouvrer leur statut d’Indien. Toutefois, il ne s’applique pas à leurs petits-enfants. Mais les dispositions de la loi continuent à favoriser les hommes qui peuvent toujours épouser des femmes non autochtones et transmettre leur statut pendant deux générations, c’est à dire à leurs enfants et petits-enfants.

En 2010, le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les Indiens pour étendre le statut à une génération de plus, aux petits-enfants (s’ils sont nés après 1985) des femmes qui ont recouvré leur statut grâce au projet de loi C-31. [ii] Début novembre 2017, le gouvernement fédéral approuve un amendement émanant du Sénat qui restaure le plein statut juridique aux femmes des Premières Nations et à leurs descendants nés avant 1985. Cette réussite tient largement à l’acharnement de deux sénatrices autochtones, la sénatrice Lillian Dyck de la Première Nation Gordon, en Saskatchewan, et à la sénatrice Sandra Lovelace-Nicholas de la Première Nation Tobique, au Nouveau-Brunswick. La sénatrice Sandra Lovelace-Nicholas faisait partie du groupe de femmes qui a adopté le premier amendement majeur mettant un terme à la discrimination sexuelle dans la Loi sur les Indiens en 1985.

Au Canada et aux États-Unis, les ministères fédéraux chargés du bien-être des premiers peuples ont créé des programmes d’éducation et de soutien pour régler le « problème » de la pauvreté et du chômage dans les réserves indiennes. Au Canada, au milieu des années 1960, le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC), depuis renommé Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), soutenait les artistes autochtones de sexe masculin, mais avait retiré son soutien aux femmes artistes qui avaient perdu leur statut d’Indien en se mariant. Le Centre d’art autochtone du Ministère n’a commencé à inclure les œuvres d’artistes non inscrits qu’en 1983, lorsque le directeur de l’époque, Jackson Beardy, développe les premières ententes d’acquisitions et de prêts du Ministère. [iii]

L’artiste et universitaire autochtone Sherry Farrell Racette (aussi une des artistes de Résilience) interroge l’effacement des femmes artistes autochtones dans le contexte de l’histoire de l’art canadien. Elle écrit :

Si les questions d’effacement ont affecté tous les Autochtones, les femmes ont eu plus de difficultés à émerger comme individus de la masse générique que représentent « Indiens », « Esquimaux » et « tribu ». (p.1) Leur reconnaissance en tant qu’artistes est d’autant plus difficile que leurs œuvres et leurs techniques sont classées principalement dans les catégories « artisanat » et « culture matérielle ethnographique », catégories en elles-mêmes sans visage, effaçant encore plus des femmes qui sont déjà sans visage et sans nom. (p.3) Leurs techniques et pratiques ont aussi été reléguées au rang d’artéfact (appartenant au passé) ou d’artisanat (c.-à-d. qui n’est pas de l’art). Si les artistes contemporaines peuvent remettre en cause ces catégories, l’histoire de l’art féminin autochtone ne peut échapper au domaine de l’anthropologue qu’est le musée. De nombreuses œuvres anciennes sont dans des collections muséales. Peu ou pas de mention est faite de leur provenance et elles sont organisées par type d’objet ou par régions. Ces identifications génériques qui persistent, auxquelles s’ajoute un manque de renseignements précis, effacent réellement celles qui ont créé ces œuvres. (traduction libre) [iv]

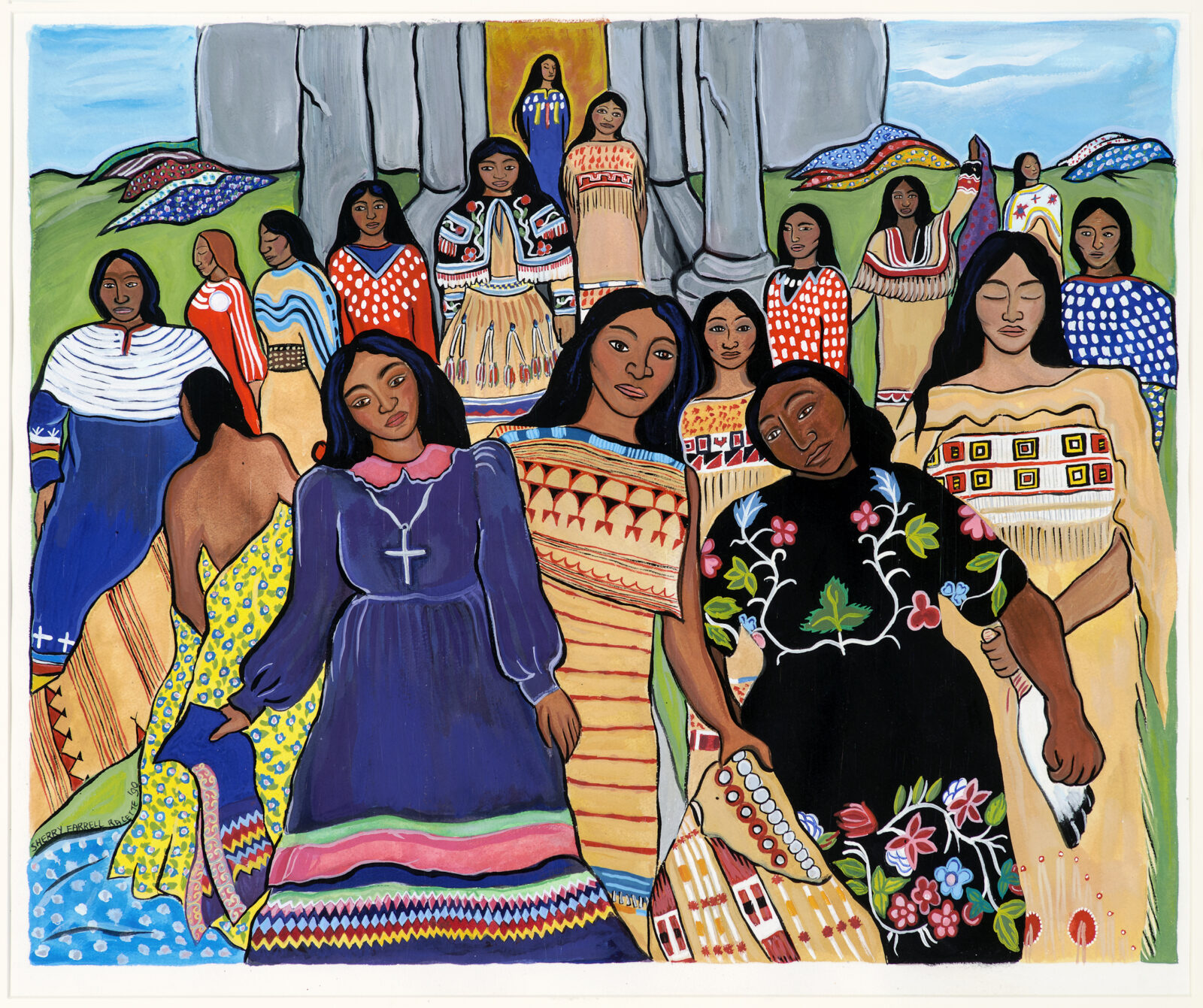

Sherri Farrell Racette est une des premières universitaires autochtones à se pencher sur l’identification des œuvres d’art et du matériel culturel des premiers peuples dans les collections muséales européennes. Dans Ancestral Women Taking Back Their Dresses, elle imagine que nos ancêtres féminines traversent l’océan, tels des oiseaux, pour envahir les musées et libérer leurs robes traditionnelles. En peignant ces femmes qui « rapportent à la maison » les robes, elle reconquiert ce matrimoine qui nous appartient de droit.

Sherry Farrell Racette, Ancestral Women Taking Back Their Dresses – 1990, 1990

L’historienne de l’art et conservatrice autochtone Margaret Archuleta interroge l’absence de femmes artistes autochtones dans le domaine à dominante masculine de l’art amérindien aux États-Unis. S’inspirant de l’article séminal de Linda Nochlin,[v] Archuleta cherche dans son traité à :

... comprendre pourquoi les femmes artistes sont virtuellement invisibles dans le discours de l’art autochtone contemporain formulé par le National Museum of the American Indian (NMAI). Particulièrement compte tenu du rôle historique que l’art féminin autochtone a joué dans la définition de l’art autochtone et du marché de l’art amérindien (traduction libre). [vi]

Même si au Canada, les institutions artistiques sont devenues progressivement plus réceptives à l’art autochtone que leurs homologues américains, un sondage sommaire des expositions collectives dans les années 1980 révèle une tendance semblable dans la prédominance des artistes autochtones de sexe masculin. Daphne Odjig est la seule femme parmi les sept artistes de l’exposition phare Norval Morrisseau and the Emergence of the Image Makers au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1984. Encore une fois, elle est aussi la seule femme du collectif Professional Native Indian Artists Inc. formé à Winnipeg au début des années 1970. [vii]

L’exposition Beyond History, qui s’est tenue à la Vancouver Art Gallery en 1989, était le fruit d’une collaboration entre la Vancouver Art Gallery et le Woodland Cultural Centre de la Réserve indienne Six Nations, à Brantford (Ontario). Toutefois, elle ne comprenait que deux femmes, Jane Ash Poitras et Joane Cardinal-Schubert.

Durant cette période, il y eut beaucoup plus d’expositions individuelles d’artistes masculins, mais peu de femmes à part quelques rares exceptions. C’est la Thunder Bay Art Gallery qui organise la majorité de ces expositions, dont, en 1985, Joane Cardinal-Schubert : This is My History et Daphne Odjig: A Retrospective.

Même dans les grandes expositions collectives organisées en conjonction avec les célébrations de 1992, les hommes prédominent. Ainsi l’exposition INDIGENA : Perspectives des peuples autochtones sur les 500 ans ne comprend que quatre femmes sur les 19 artistes présentés; Terre, Esprit, Pouvoir : Les Premières nations au Musée des beaux-arts du Canada, six femmes sur 18 artistes; et Nouveaux Territoires : 350/500 ans après, 14 femmes sur les 44 artistes exposés. Finalement, pour tenter de remédier à la sous-représentation des artistes autochtones du Canada Atlantique, en 1993 la Art Gallery of Nova Scotia organise l’exposition collective Pe'l A'tukwey : Let Me... Tell a Story; sur les 17 artistes, seuls 5 sont des femmes.

Le nombre de centres d’artistes et de conservateurs autochtones ne cessant de s’accroître dans les années 1990, les femmes artistes sont de plus en plus présentes dans les expositions. Réservation X, présentée au Musée canadien des civilisations en 1998 est exemplaire en ce sens : six des sept artistes sont des femmes. Depuis lors, une nouvelle génération d’artistes autochtones a créé des œuvres évocatives, dont beaucoup se retrouvent dans Résilience.

Les corps de femmes

Depuis les débuts de la colonisation, les femmes autochtones ont enduré des atrocités, dans leurs corps et leurs êtres. Objectification sexuelle, discrimation, oppression et violences sexuelles et physiques continuent à faire des ravages. Avant la venue des Européens, la plupart des nations autochtones étaient matrilinéaires. Cela signifie que, dans leur rôle de dirigeantes, les femmes détenaient d’importants pouvoirs, tant politiques, économiques que sociaux. De nos jours, les médias traditionnels continuent à marginaliser les femmes même après leur mort. En insistant sur le fait qu’elles sont travailleuses du sexe, ils contribuent le stéréotype de la femme autochtone comme un être dégénéré. [viii]

De nombreuses artistes de Resilience utilisent la photographie pour remettre en question l’image stéréotypée et déformée des femmes. Il y a quelques décennies encore, les nations autochtones éprouvaient des sentiments mitigés par rapport à la photographie. Au début du XXe siècle, les photos documentaires d’anthropologues, de représentants du gouvernement, d’artistes et autres hommes blancs ont contribué à une vision romancée erronée d’une « race en voie de disparition. » Comme le déclare Rosalie Favell,

ll y a toute une histoire, tout un héritage d’Autochtones photographiés par les autres et cette histoire a été en partie douloureuse. Je crois que les gens de ma génération ont commencé à changer le point de vue. Ce sont eux qui tiennent maintenant l’appareil-photo et qui se représentent. (traduction libre) [ix]

Deux photos célèbres contrastent l’idée du corps couché de la femme autochtone, donnant un écho aux questions complexes d’identité et de résilience. Avec Fringe, Rebecca Belmore nous présente une femme allongée, le dos tourné à l’appareil-photo, sur un lit recouvert d’une toile blanche. De loin, elle est séduisante, mais si on s’approche, on remarque la longue cicatrice diagonale qui lui traverse le dos. Suggérant à la fois beauté et traumatisme, des perles pendent de la cicatrice. On dirait la frange d’une veste en daim. Toutefois, la minutie des points de couture laisse entendre qu’il ne s’agit pas ici de violence, mais d’une réparation ou d’un raccommodage soigné, qui fait référence au travail du perlage dans la tradition anishinabée. [x] Comme le déclare Belmore :

Elle tournera le dos aux atrocités qu’on a infligées à son corps et, un jour, deviendra résiliente. Le corps de la femme autochtone est le corps politisé, le corps historique. C’est le corps qui ne disparaît pas.

Rebecca Belmore, Fringe, 2008

En revanche, dans Rebel, la mère de Shelley NIro, June Chiquita Doxtater, prend la pose pour sa fille. Vêtue dans une tenue décontractée, elle est allongée, maladroitement, mais malicieusement, sur le capot d’une Rebel. June sourit aussi séductivement que possible. Ce portrait de Niro, qui suggère l’enjouement et la célébration, capte la féminité de June et le sens de l’humour inhérent aux cultures autochtones actuelles, tout en exprimant avec éloquence la confiance qu’a sa mère en sa propre identité.

Shelley Niro, The Rebel, prise en 1982, exposée en 1989

À la croisée de l’identité sexuelle et de la sexualité, la photo de Dayna Danger, Adrienne, fait partie d’une série intitulée Big « Uns. Dans la série, elle met l’objectification sexuelle des femmes autochtones et les violences qui leur sont infligées sur le même pied que le langage violent et oppressif de la chasse sportive. Dans ce cas-ci, elle cite le terme courant « Big 'Uns » qui fait référence à la ramure d’un animal. Danger remarque que même s’il s’agit des bois d’un mâle, leur fétichisation ressemble à celle des seins féminins, surtout s’ils sont, comme on le dit en anglais, des « big ones. » Alors que la photographe réclame le pouvoir sur les sexualités féminines, la tension générée dans cette œuvre par les bois fait allusion aux nombreux facteurs qui définissent la sexualité des personnes qui s’identifient comme femmes, trans, ou non binaires.

Dayna Danger, Big'Uns – Adrienne, 2017

Indigénicité : L’expérience urbaine

La Résilience se manifeste dans les œuvres qui montrent les tensions raciales constantes avec les cultures non indigènes, souvent dans les centres urbains. Selon un recensement récent, plus de la moitié de la population autochtone du pays est urbaine. Les villes où on trouvait le plus d’Autochtones en 2016 étaient Winnipeg (92 810), Edmonton (76 205), Vancouver (61 455), Toronto (46 315), Calgary (41 645), Ottawa-Gatineau (38 115), Montréal (34 745), Saskatoon (31 350) et Regina (21 650). [xi] Les Autochtones s’y établissent de plus en plus pour des raisons économiques, sociales, médicales ou éducatives. Compte tenu du nombre croissant de jeunes Autochtones à naître dans les villes, des organismes de services, y compris dans les arts, ont ouvert leurs portes pour répondre aux besoins de cette population. Toutefois, les tensions entre les Autochtones urbains et les résidents de race blanche ont très souvent de graves conséquences physiques et émotionnelles pour les hommes, femmes et enfants des peuples autochtones.

KC Adams et Jade Nasogaluak Carpenter abordent la multitude de couches conflictuelles contradictoires associées à la vie dans un milieu urbain, du racisme et de la violence perpétrée par les non-autochtones aux sentiments d’isolement et de solitude. Perception : Leona Star de KC Adams’fait partie d’une série de photos qui abordent la rupture raciale dans la ville qui renferme le plus d’autochtones au Canada. Fatiguée des commentaires négatifs et méprisants à l’adresse des Autochtones à Winnipeg, l’artiste a créé des œuvres qui documentent un autre point de vue pour combattre les stéréotypes. Ses portraits révèlent qui sont les véritables personnes occultées par les étiquettes racistes. Elle demande au spectateur de voir la diversité des peuples autochtones plutôt que leur unidimensionnalité que suggère une épithète raciale comme « squaw », ou « victime » ou « quémandeurs. » Par un détournement subtil de ces « réalités perçues », ses portraits permettent de comprendre les vérités individuelles.

KC Adams, Perception Leona Star, 2014

Jade Nasogaluak Carpenter est une jeune artiste émergente d’origine inuite. Née à Yellowknife, elle est actuellement basée à Calgary/Banff. Elle a passé sa jeunesse à Edmonton où, selon le recensement de 2016, les Inuits ne représentent que moins de 0,01 % de la population. [xii] Son That’s a-mori reflète le sentiment d’isolement et de déconnexion qu’elle a par rapport à ses pratiques culturelles. S’appuyant sur la théorie chrétienne médiévale du memento mori qui traite de la mortalité, elle se sert de son moi fantôme pour définir cette déconnexion. Son corps caché devient une métaphore pour sa propre invisibilité. Étant jeune, Nasogaluak Carpenter tente de former sa propre identité distincte d’Inuite urbaine tout en contestant l’invisibilité des Inuits dans la ville.

Jade Nasogaluak Carpenter, (That’s A-Mori), 2016

Les villes sont aussi des territoires autochtones – L’Indigénéité ne peut pas se confiner qu’à une association stéréotypée avec la nature. Nadya Kwandibens célèbre les contributions des femmes autochtones à Vancouver. Une de ses photos de la série Concrete Indians qu’elle a intitulée 10 Indigenous Lawyers (10 avocates indigènes), atteste de la forme des collectivités urbaines, grandes et petites, par le partage de valeurs et des croyances communes. L’artiste répudie la perception souvent dévastatrice qu’on a des femmes autochtones dans les centres urbains en affirmant la force de la culture et de l’identité autochtones par la résurgence d’actes de résistance et la reconquête d’espace(s) indigène(s).

Nadya Kwandibens, Concrete Indians - 10 Indigenous Lawyers, 2012

Si on retrouve de plus en plus d’Autochtones dans les villes, certaines maintiennent encore des liens très étroits avec leurs collectivités d’origine. Dans White Swan, Jeneen Frei Njootli élargit les notions limitées des espaces autochtones au-delà de la vision binaire de deux mondes si commune aux descriptions des réalités autochtones actuelles. Njootli fait valoir que « Naviguer les espaces entre les grandes villes et ma communauté dans l’Arctique, sert de fondement à ma pratique artistique. » [xiii]

Jeneen Frei Njootli, White Swan, 2013

Dans Waaschign, Maria Hupfield s’insère dans le paysage new-yorkais, un tableau « miroir » de son territoire d’origine sur la baie Georgienne (Ontario) à la main. Tout comme Jeneen Frei Njootli, elle veut dépasser les notions limitées du binaire deux-mondes pour négocier des espaces pour les femmes autochtones dans le monde actuel.

Maria Hupfield, Waaschign, 2017

Pitaloosie Saila dépeint dans Strange Ladies plusieurs femmes blanches qu’elle a rencontrées pour la première fois dans les années 1950 lorsqu’elle suivait des traitements antituberculeux dans des villes du sud. Une Montréalaise élégante avec un chapeau à voilette lui a fait forte impression. « Je n’avais jamais vu quelqu’un habillé comme ça avant… Je n’avais jamais vu de religieuse non plus, mais je me souviens d’elle parce qu’elle était si austère. L’infirmière m’a soignée pendant un moment à Halifax ». [xiv]

Pitaloosie Saila, Strange Ladies, 2006

Dans Baby Girlz Gotta Mustang, Dana Claxton confronte les idées fausses et restrictives qu’on a des Autochtones. Ici, des jumelles en robe rouge et mukluks doublés de fourrure de lapin sont assises sur des vélos rouges Mustang à siège banane. Leurs vêtements reflètent un mélange d’influences urbaines et traditionnelles suggérant la capacité des cultures autochtones à s’adapter, et donc leur résilience. Comme le note Rosalie Favell au sujet de la photographie contemporaine autochtone, les portraits mis en scène de Claxton confrontent directement le legs de l’altérité invoqué par la coutume troublante de photographier les Autochtones à travers le regard des colons.

Dana Claxton, Baby Girlz Gotta Mustang (Édition de 4, 2 épreuves d’artiste), 2008

Perceptions de nous-mêmes

Comme le note aussi Rosalie Favell, les artistes autochtones de sa génération ont brisé les carcans anthologiques des pratiques photographiques historiques pour commencer à « tenir l’appareil-photo et représenter les leurs. » Plusieurs artistes de cette exposition se photographient pour corriger l’histoire et aussi représenter de nouvelles réalités. L’autoportrait « haute couture » d’Ursula Johnson la montre portant des vêtements que se sont appropriés culturellement les magasins tendance. Sa série de quatre photos, Between My Body and Their Words, parle de l’exoticisation et de la romaticisation du corps féminin autochtone. Sur ce panneau publicitaire, son sujet joueur porte un gilet à frange en similipeau sur une robe à motif autochtone. Superposés sur cet « adorable » portrait, on peut lire les mots de Shelley Niro : « Our families suffered. Small histories disappeared. We continue through our own happiness » (Nos familles ont souffert. Des petites histoires ont disparu. Nous poursuivons notre propre bonheur). Face à ce manque de respect et cette méconnaissance dans la culture populaire actuelle, nous devons nous montrer résilientes.

Ursula Johnson, Between My Body and Their Words, 2017

Drapé de velours rouge sang, debout sur des rochers, le corps de Lori Blondeau devient métaphore pour la résilience des cultures autochtones dans son autoportrait, Asiniy Iskwew (« Femme de pierre » en cri). Elle dénonce la démolition du Mistaseni — un rocher sacré de 400 tonnes marquant un lieu de rencontre important pour les Autochtones que le gouvernement de la Saskatchewan a dynamité en 1966 pour aménager un lac artificiel. En même temps, Blondeau rend hommage à ces sites anciens et à leur place dans l’histoire orale des Peuples autochtones des Plaines.

Lori Blondeau, Asiniy Iskwew, 2016

Meryl McMaster oriente ses autoportraits-performances dans une direction légèrement différente. Elle se recouvre de « vêtements sculpturaux » pour monter ses expériences dans la nature sauvage, loin apparemment des agglomérations. Dans Dreamcatcher, McMaster se photographie dans un monde onirique fantasque dans lequel des créatures imaginaires servent de guides à la fois à l’artiste et au spectateur.

Meryl McMaster, Dream Catcher, 2015

Louis Riel, le fondateur du Manitoba, était aussi le chef des Métis qui vivaient dans la colonie de la Rivière-Rouge et dans la Prairie canadienne. De nombreux artistes métis sont encouragés par cette prophétie qu’on lui attribue : « Mon peuple dormira cent ans et, quand il se réveillera, ce seront les artistes qui lui rendront son âme. » Si cette prédiction est souvent citée par les organismes et les artistes métis, la source de la citation reste inconnue.

Rosalie Favell et Jessie Short font référence à la citation emblématique de Riel.

Rosalie Favell, I awoke to find my spirit had returned, 1999

Jessie Short, Wake Up!, 2015

Ainsi Rosalie Favell, dans sa photo I awoke to find my spirit had returned, reconnaît la validité de la prédiction de Riel sous le regard vigilant de ce dernier. Soulignant la fluidité de l’expérience des Métis, Favell remplace Dorothy dans son lit, entourée des personnages du film populaire Le magicien d’Oz. La fluidité des identités et des cultures et l’importance de la prophétie de Riel influent aussi sur l’œuvre de Jessie Short. Dan son installation vidéo Wake Up!, l’artiste transformée pour ressembler à Riel, et en fait pour l’incarner, réexamine sa stature iconique pour se situer, en tant que femmes, dans le milieu culturel métis contemporain.

La Terre et l’Eau

L’intendance de la terre, le respect de la nature et l’adaptation au changement sont des valeurs qui ont toujours caractérisé la résilience des cultures autochtones. Pour Lianne Charlie, We Are the Land illustre parfaitement les liens intemporels qui existent entre les peuples autochtones et la terre. Ici Charlie dépeint une Tutchone du Nord. Ses mocassins l’enracinent, elle et son enfant, dans leurs terres ancestrales du Nord canadien. Des lignes partant de ses pieds sont les liens qui la connectent à toutes les personnes qui l’ont précédée et qui lui succéderont.

Lianne Marie Leda Charlie, We are the Land, 2015

Pour Joane Cardinal-Schubert et Hannah Claus, l’identité et la mémoire fusionnent avec l’endroit d’où elles viennent. Moonlight Sonata devient une métaphore pour le dessein du Créateur, la création de l’univers grande échelle que nous habitons. Le bison sacré des Plaines fait corps avec la terre et ses habitants.

Joane Cardinal-Schubert, Moonlight Sonata, 1988

Filmé à Tyendinaga, la communauté de son grand-père, le repeat along the border de Hannah Claus recèle l’essence même de la communauté quand les les formes blanches du perlage d’une jambière de femme ne font qu’un avec la terre.

Hannah Claus, repeat along the border, 2006

Les cultures autochtones du pays — et du monde entier — communiquent avec leur monde naturel qui pour elles est, leur Terre mère. Ce nom féminin inspire une relation particulière avec la terre qui implique respect et réciprocité. Dans son Mother Earth, Jackie Traverse dépeint une Mère généreuse qui offre, en cadeau, du foin d’odeur avec lequel nous pouvons offrir nos prières.

Jackie Traverse, Harvesting the Hair of Mother Earth, 2019

L’installation de Sonia Robertson Dialogue entre elle et moi à propos de l’esprit des animaux exprime une conversation touchante entre l’artiste et sa défunte sœur, Diane. Les os et les fourrures honorent la relation entre le commerce de la fourrure que faisait sa famille à Mashteuiatsch, au Québec et l’esprit des animaux de la terre.

Sonia Robertson, Dialogue entre elle et moi à propos de l’esprit des animaux, 2002

Nigit'stil Norbert, dans ses photos poignantes de sa série Reflect, offre une interprétation personnelle de l’environnement urbain de Toronto. Ses images abstraites de fragments : arbres, eau, clair de lune, soleil et ciel éliminent êtres humains et bâtiments pour révéler un monde naturel qui reflète la sensibilité de l’artiste.

Nigit'stil Norbert, Reflect, série de 9, 2009

L’œuvre de Patricia Deadman « est restée consistante quant à l’utilisation de la terre comme métaphore pour la culture et le fardeau que nous avons tendance à porter dans notre vie de tous les jours. » [xv] Dans le panorama atmosphérique des montagnes et du ciel du parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique, Beyond the Mist reflète les méditations de l’artiste sur l’histoire et le lieu. En résidence au refuge A.O. Wheeler Hut géré par le Club Alpin du Canada, elle a cherché à se connecter viscéralement avec les éléments sensoriels de son environnement et à aller « au-delà de la brume. » A.O. Wheeler est un des fondateurs du Club Alpin du Canada et le refuge qui porte son nom est considéré comme « le berceau de l’alpinisme nord-américain. » [xvi] Ici, la culture montagnarde des colons et l’histoire des Autochtones entrent en collision dans les songeries de Deadman.

.jpg)

Patricia Deadman, Beyond the Mist, 2001

Au tout début de l’histoire de ce pays, les rivières canadiennes étaient des axes de circulation. Leurs rives représentaient donc des espaces de transition et des lieux de rencontre. Pour les peuples autochtones du pays, ces rives où, pendant des siècles ils avaient campé, fait du commerce et échangé des informations, sont devenues des zones de premiers contacts avec les Européens. Le plan fixe de Lisa Myers, through surface tension, englobe les édifices du Parlement et les rives de la rivière des Outaouais. Cette image souligne les tensions qui continuent d’exister entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral, tout en accordant la primauté à la valeur de l’eau comme source de vie.

Lisa Myers, through surface tension, 2013

Le tout dernier territoire canadien, le Nunavut (« notre terre » en inuktitut), s’est séparé officiellement des Territoires du Nord-Ouest le 1er avril 1999. Le panorama aérien étendu qu’a réalisé Kenojuak Ashevak, Nunavut : Our Land, illustre le grand nombre des activités et des déplacements saisonniers sur les terres et les eaux de son territoire natal.

Kenojuak Ashevak, Nunavut - Our Land, 1992

Comme beaucoup d’autres familles inuites, celle de Shuvinai Ashoona a quitté la communauté de Cape Dorset vers la fin des années 1970. Sa vie autonome dans des camps éloignés a permis à l’artiste de connaître intimement la terre et de la respecter. [xvii] Le Summer Sealift d’Ashoona montre l’arrivée du bateau de transport maritime, un navire de marchandise avec sa grue qui ravitaille une fois par an les collectivités éloignées de l’Arctique.

Shuvinai Ashoona, Summer Sealift, 2003

La plupart des fournitures livrées par transport maritime sont en vente dans les coopératives. Carrefours communautaires, ces dernières sont à la fois des endroits où on flâne et qui fournissent des denrées et de services essentiels pour les communautés éloignées. À mesure que les familles inuites quittent leurs territoires pour former des établissements permanents à proximité des postes de traite au début du XXe siècle, elles dépendent de plus en plus des denrées importées du sud.

Annie Pootoogook, Cape Dorset Freezer, 2005

Dans Cape Dorset Freezer, Annie Pootoogook dépeint la coopérative de sa ville, Cape Dorset dans une image enjouée de gens du Nord devant le congélateur d’un supermarché. Certains clients portent le parka inuit traditionnel, dont une femme avec son bébé dans son amauti. La composition représente un thème récurrent dans l’art de Pootoogook : la tension, pour les Inuits, entre vie traditionnelle sur leurs territoires et vie urbaine contemporaine. Tragiquement, après avoir vécu près de neuf ans à Ottawa, Pootoogook a été retrouvée morte dans la rivière Rideau en septembre 2016. Les circonstances de son décès ne peuvent toutefois diminuer l’impact révolutionnaire de l’artiste. La commissaire et historienne de l’art inuite Heather Igloliorte a écrit qu’Annie Pootoogook « a remis en question les attentes des spectateurs. Au lieu d’igloos et d’attelages de chiens, elle a révélé nos “maisons boîtes d’allumettes”… [et] le Nord avec ses réfrigérateurs pleins de repas congelés brûlés par le froid. » [xviii] On doit à Pootoogook ainsi qu’à sa cousine Shuvinai Ashoona, une nouvelle approche artistique puissante qui offre une solution de rechange au traitement traditionnel de l’expérience inuite.

Dans le monde entier, des Nations indigènes ne cessent de résister aux abus commis par les gouvernements et les entreprises que ne voient la terre et les eaux que comme de simples ressources naturelles à s’approprier et exploiter. Au Canada, les communautés autochtones manifestent depuis longtemps contre les nombreuses atrocités perpétrées contre la terre et les eaux. Fin 2012, quatre Saskatchewanaises (Sylvia McAdam, Jess Gordon, Nina Wilson et Sheelah McLean) ont organisé une rencontre pour éduquer les communautés sur les impacts du projet de loi C-45 du gouvernement fédéral. Ce projet de loi omnibus appelait à la suppression de protections précises pour les eaux et les habitats du poisson et à la « location » abusive des territoires des Premières Nations sans consulter les peuples autochtones les plus affectés. À l’origine du mouvement Idle No More, (fini l’inaction), cette rencontre :

... inspira un mouvement à l’échelle du continent avec des centaines de milliers de personnes des communautés autochtones et des centres urbains qui participent à des sessions d’échange, des manifestations, des barrages et des danses rondes dans des espaces publics et sur leurs terres. (traduction libre) [xix]

Plus récemment, the Onaman Collective a organisé diverses interventions pour attirer l’attention sur le besoin criant d’eau potable et de terres salubres. Basé dans le Nord ontarien, le collectif se compose de Christi Belcourt (une artiste dans Resilience), Isaac Murdoch et Erin Konsmo. Leur image captivante de la Femme oiseau-tonnerre est rapidement devenue la métaphore visuelle de la résistance des Premières Nations à l’incursion des pipelines Énergie Est et Dakota Access que représente le mouvement No DAPL. [xx]

Dans Mni Wiconi - Water is Sacred, Lita Fontaine capte l’énergie et l’urgence d’une manifestation inspirée par les actions du Onaman Collective en septembre 2016 à la Fourche à Winnipeg. La Femme oiseau-tonnerre figure au premier plan dans la photo de Fontaine. Pour l’artiste, cet art et cet activisme réaffirment le lien éternel qui existe entre les peuples autochtones et la terre, des éléments qui continuent d’inspirer son art.

Lita Fontaine, Mni Wiconi - Water Is Sacred (The Forks, Winnipeg, Manitoba, September 18, 2016), 2016

Amy Malbeuf se met en scène dans « le paysage aménagé » du parc national Banff, revêtue d’un léotard qui cache son identité tout en révélant ses formes féminines. Unbodied Rebirth dévoile la complexité inhérente à la culture et au savoir qui sont imprégnés dans la terre. Ici, Malbeuf dénonce la violence infligée à la terre et à nous-mêmes, en particulier au corps de la femme. Elle explore la relation dysfonctionnelle qui existe entre l’humanité et la terre ainsi que la disconnexion qui nous empêche de connaître ce que la terre connaît.

Amy Malbeuf, unbodied rebirth, 2011

Dans The Sun is Setting on the British Empire, Marianne Nicolson inverse la relation spatiale entre le soleil et l’Union Jack dans le drapeau actuel de la Colombie-Britannique. Cette nouvelle orientation rappelle le drapeau de la fin du XIXe siècle, quand les négociations des premières ententes avec les Nations autochtones de la Colombie-Britannique étaient alors en cours. Au début du XXe siècle, l’Union Jack et le soleil sont inversés, changeant la relation visuelle. Nicolson fait référence à l’adage populaire selon lequel « le soleil ne se couche jamais sur l’Empire britannique », voulant dire que l’Empire britannique était si grand que, peu importe où se trouvait le soleil, il en éclairait toujours une partie. La traduction française du texte en chinook à l’arrière-plan est « Le soleil se couche sur l’Empire britannique. » [xxi]

Marianne Nicolson, The Sun is Setting on the British Empire, 2017

L’installation de Bonnie Devine, Battle for the Woodlands, corrige une carte datant du début du XIXe siècle qui représente le Haut — et le Bas-Canada pour refléter la vision du monde des Anishinaabés. Devine contredit les récits historiques « officiels » des hauts faits des débuts de l’exploration et de la prise de possession des terres. Le fait de conférer des noms européens à des lieux et de nier les titres de propriété autochtones illustre l’appropriation et la possession essentielles aux stratégies des colons européens. L’œuvre de Devine est une reconquête de la terre et l’eau par le biais de la cartographie et des noms autochtones.

Bonnie Devine, Battle for the Woodlands (detail), 2014, 2015

Tanya Harnett déplore les actes de cette « main invisible de l’industrie » dans sa série, Scarred/Sacred Water. Ici, dans Wabumum, Harnett dépeint le nettoyage d’un site après le déversement de 700 000 litres de pétrole dans la Première Nation de Paul. Les membres de la communauté directement affectés par la contamination de leur eau potable ont utilisé du colorant alimentaire rouge pour mettre en évidence la zone polluée. Harnett exhorte tous les Canadiens à assumer en commun avec les nations autochtones souveraines la responsabilité pour la santé de la terre et de l’eau.

Tanya Harnett, Paul First Nation - 2005 Wabamum Clean-up Site of a 700,000 Litre Oil Spill (detail), 2011

Dans Nuliajuk in Mourning, Heather Campbell rejoint Tanya Harnett en déplorant la contamination des eaux, cette fois par d’énormes quantités de détritus, la plupart en plastique. Selon Ecowatch, des plaques immenses de détritus, dont une qui fait deux fois la taille du Texas, flottent à la surface des océans. (www.ecowatch.com.) Nous sommes bombardés constamment de nouvelles au sujet des effets dévastateurs de la pollution du plastique sur les animaux marins. Campbell se demande tristement comment réagirait la déesse inuite de la mer, Nuliajuk, si, à cause de cette pollution, elle voyait le cadavre d’une de ses créatures sur une plage.

Heather Campbell, Nuliajuk in Mourning, 2017

Aussi sur ce thème, Mary Anne Barkhouse invoque et interroge les notions d’autorité et de contrôle dans Dominion. Superposant une citation du livre de la Genèse sur la photo d’une louve alpha, elle se demande par quelle autorité les humains ont reçu le droit de dominer sur la terre et le règne animal. Ici, la louve devient l’incarnation de la force et de la résilience du savoir et de la vision du monde des premiers peuples et des relations qu’ils entretiennent avec la nature.

Mary Anne Barkhouse, Dominion, 2011

Les savoirs traditionnel

Le savoir autochtone traditionnel, ou coutumier, encourage les personnes et les collectivités à se déplacer entre le passé et le présent. Si ce savoir vient en grande partie de temps et de lieux antérieurs, il n’est pas un paysage du passé. Le savoir ancien informe les croyances et les pratiques culturelles des Nations autochtones contemporaines actuelles et futures. Avec Deluxe, Caroline Monnet combine des éléments de l’abstraction et de la typographie autochtone historique pour accorder la primauté à la place des femmes autochtones dans le paysage culturel actuel.

Le savoir autochtone est un corps cumulatif et complexe de connaissances qui inclut les technologies coutumières, les considérations écologiques, les médecines, les pratiques religieuses et les langues. Mais, depuis les débuts de la colonisation, le savoir, l’histoire, les cultures et les pratiques des peuples autochtones ont été en grande partie subordonnés à l’« Histoire » officielle de ce pays. Les artistes de Résilience non seulement célèbrent et reconquièrent ce corps de connaissances, mais proposent aussi des critiques des nombreuses incursions coloniales qui ont réduit au silence les femmes autochtones.

Dans Mi'kmaq Universe, Teresa Marshall traduit les complexités et le continuum des six mondes de la cosmologie micmaque. L’artiste fait valoir que la rupture culturelle précipitée par la cupidité et l’agressivité des colons a été médiatisée et pourra se partager à travers les croyances et les messages encodés des chants, des histoires et des œuvres d’art des Micmacs.

Teresa Marshall, Mi’kmaq Universe, 2005

Nitewaké : non, « l’endroit d’où je viens, » exprime la relation qu’à Melissa General avec l’histoire du Territoire des Six Nations de la rivière Grand, sa terre natale. S’enveloppant dans une longue coupe de tissu rouge qu’elle a enfouie dans le sol, General inhale le savoir de la terre que possédaient ses ancêtres.

Melissa General, Nitewaké:non, 2014

Il est essentiel de partager ce savoir avec nos enfants et petits-enfants pour que nos cultures traversent les temps. Dans la photo Nalujuk Night in Nain, Jennie Williams montre un Nalujuk masqué qui est censé terroriser la communauté et enseigner des leçons aux enfants du Nord du Labrador. La nuit des Nalujuks qui se déroule traditionnellement le 6 janvier, ou vieux Noël, estune tradition moravienne/inuite. En documentant les traditions de sa ville, Nain, elle crée des espaces pour le partage d’histoires et du savoir traditionnel.

Jennie Williams, Nalujuk Night in Nain, Photographie numérique

À l’aide de photos, textes et caricatures, Jane Ash Poitras présente dans Fort Chip Future les visages souriants des jeunes dont l’avenir dépend de la santé de la terre et du respect des traités. Ici, Poitras crée un lien entre ses jeunes fils et leurs amis et l’endroit où elle est née, la communauté éloignée de Fort Chipewyan, en Alberta.

Jane Ash Poitras, Fort Chip Future, 2000

Le Naw Jaada/Octopus Woman de Terri-Lynn Williams-Davidson proteste contre le déni persistant du titre autochtone causé par des lois coloniales archaïques. Dans cette photo, l’artiste, qui se représente en femme pieuvre Naw Jaada, nous rappelle que le pouvoir de la pieuvre est dans son dévouement particulier à la prochaine génération. Nous devons désormais nous assurer que les générations futures s’engagent à protéger la santé de la terre et des eaux.

Terri-Lynn Williams-Davidson, Naw Jaada | Octopus Woman, 2017

À partir de 1701, dans ce qui allait devenir le Canada, la Couronne britannique conclut des traités solennels pour encourager des relations paisibles entre les Premières Nations et les colons non autochtones. En signant ces traités, les chefs autochtones comprenaient qu’ils négociaient des accords de paix avec les gouvernements concernés pour partager la terre et garantir la survie de leurs communautés au cours des siècles à venir. En réalité, la plupart de ces traités ont souvent été violés ou sont encore en suspens. Les œuvres de Ruth Cuthand et de Vanessa Dion Fletcher traitent de la trahison de l’esprit et de l’intention des traités qui a été cause de luttes acharnées et complexes pour la défense des territoires et des droits, dans le passé jusqu’à présent.

Treaty Dress de Ruth Cuthand est un composite de deux drapeaux reconnaissables, le Stars and Stripes des États-Unis et l’Union Jack de la Grande-Bretagne, et aussi du Canada jusqu’en 1967. L’œuvre nous rappelle qu’en Amérique du Nord « nous sommes tous visés par un traité. » Cuthand combine ces deux symboles du pouvoir colonial pour régler métaphoriquement les questions relatives aux droits issus de traités qui ne sont toujours pas réglées au Canada et aux États-Unis.

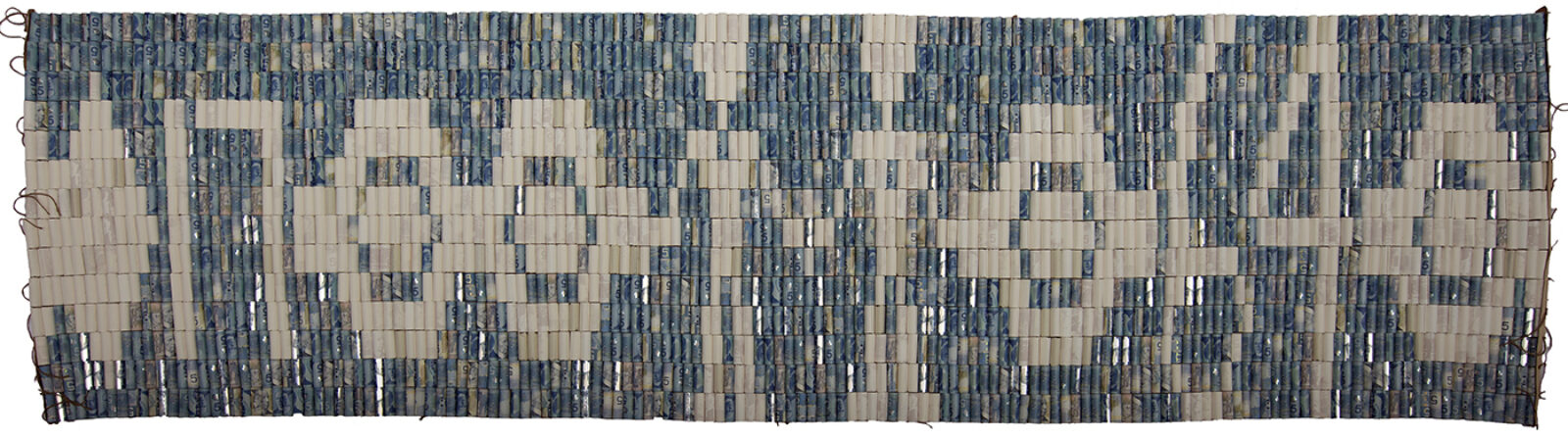

Ruth Cuthand, Treaty Dress, 1986

Dans l’est du continent, les ceintures de wampum étaient en perles faites à partir de coquilles de buccins et de palourdes. Ces ceintures symbolisaient les ententes formelles qui établissaient et renouvelaient les relations entre nations, et revêtaient une importance particulière en ce qui a trait aux traités et aux covenants entre les peuples autochtones et les pouvoirs coloniaux européens. En remplaçant les coquillages des ceintures de wampum originelles par des billets de 5 dollars canadiens et des sérigraphies de ce billet de banque, Vanessa Dion Fletcher reproduit la ceinture de wampum de la Confédération de la chaîne d’alliance de l’Ouest des Grands Lacs de 1764. De cette manière, Relationship or Transaction remet en cause « le rôle que joue l’argent pour contourner et dissoudre les relations issues de traités de nation à nation (traduction libre) ». [xxii]

Vanessa Dion Fletcher, Relationship or Transaction, 2014

Le perlage est depuis longtemps une forme d’expression artistique, surtout chez les femmes autochtones. Importées d’Europe et d’Asie, échangée avec les premiers commerçants coloniaux et plus tard avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, les perles de verre ont éventuellement replacé des éléments traditionnels tels que les aiguillons de porc-épic, les coquillages et les pierres dont se servaient les peuples autochtones en Amérique du Nord. À la fin du XIXe siècle, les femmes autochtones créaient des objets perlés pour leur propre usage ainsi que pour le marché florissant du tourisme. Dans les années 1800, les femmes métisses se mettent à vendre de grandes quantités d’objets en perlage floral pour subvenir aux besoins de leurs familles. Pour Christi Belcourt, le perlage floral est « un des legs artistiques que nous ont transmis nos ancêtres. » Depuis plus de vingt ans, Belcourt étudie les plantes et la nature pour comprendre la culture, la vision du monde et la spiritualité des Métis. DansThis Painting is a Mirror, elle reflète à la personne qui le regarde toute la beauté qui est déjà en elle.

Christi Belcourt, This Painting is a Mirror, 2012

Plusieurs artistes de Résilience utilisent les perles de verre comme technique non seulement pour honorer cette pratique artistique, mais aussi pour faire des observations sur les réalités contemporaines. Ainsi, Bev Koski recouvre de perles toutes sortes de poupées kitsch, poupées qui sont devenues des objets de collection ainsi que des présences démoniaques dans des films d’horreur de la fin du XXe siècle. Ses poupées sont aussi horrifiantes dans leur personnification et caricature des peuples autochtones. Qu’elles servent de logo à une équipe sportive, de déguisements ou de jouets d’Hallowe’en, ces poupées et toutes les autres représentations dégradantes dénigrent et insultent les Autochtones. Ces petits corps perlés permettent à la fois à Koskie de cacher et de dévoiler ces stéréotypes.

Bev Koski, Ottawa #1 and Berlin #1, 2014

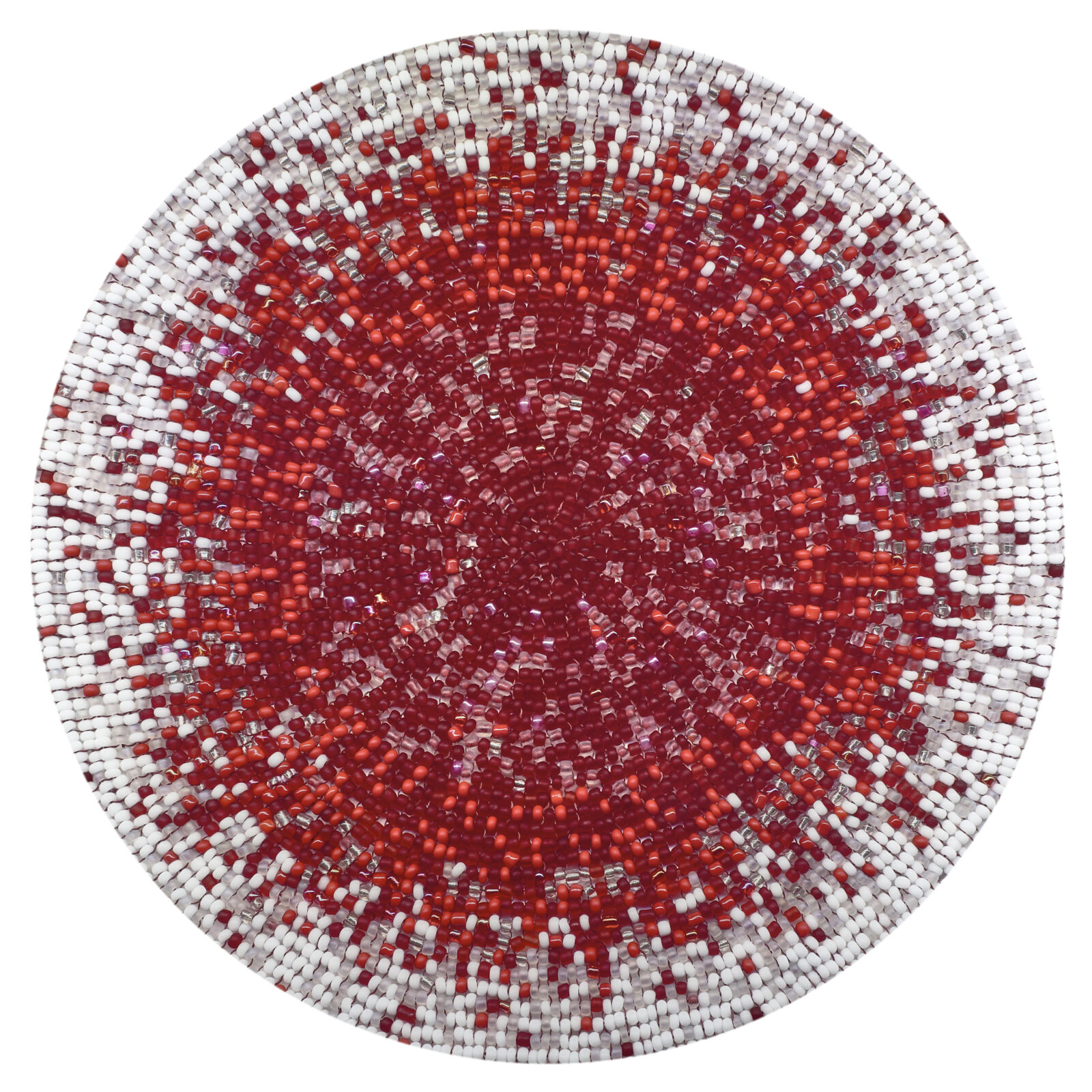

Un phénomène populaire que l’on remarque actuellement est la prolifération de tests d’ADN qui aident les gens à dépister leurs origines ethniques. Le médaillon perlé de Nadia Myre, Meditations on Red, #2 aborde la question de l’identité autochtone et du statut « officiel » par les composants sanguins déterminés par le gouvernement fédéral. Ses « portraits » perlés reflètent divers degrés de pureté raciale ou d’hybridité entre « rouges » et « blancs. » Elle met en relief le débat en cours, à savoir qui peut revendiquer l’identité autochtone aux yeux de la Loi sur les Indiens. Cela concerne, en particulier les femmes qui, jusqu’à l’adoption du projet de loi C-31 en 1985, perdaient leur statut si elles épousaient des non autochtones.

Nadia Myre, Meditations on Red, #2, 2013

Se servant d’une pratique aussi ancienne que le perlage lui-même, mais contemporaine dans sa visée, Rebecca Baird a soigneusement cousu des perles sur du tissu dans Biskaabiiyang – returning to ourselves. Pour elle, le perlage exprime l’adaptabilité et la résilience, qualités qui persistent dans les langues et cultures autochtones. Son texte est un exemple d’une interprétation possible en anishinaabé du terme « résilience. »

Rebecca Gloria-Jean Baird, Biskaabiiyang – returning to ourselves, 2017

Une dimension intemporelle dans laquelle le passé devient le futur se retrouve dans Jingle Dancers Assembled de Skawennati, un plan fixe pris pendant le tournage de TimeTraveller™, Episode 04. Dans cette série, l’artiste se sert de la technique du machinima qui permet de faire des films entièrement dans un environnement visuel pour raconter l’histoire de Hunter, un Mohawk qui vit en 2121. Lors de son voyage à travers le temps, il rencontre Karahkwenhawi, une jeune Mohawk de notre époque. Dans ce plan fixe, Karahkwenhawi se retrouve en 2112 à participer à un méga-pow-wow à Winnipeg avec d’autres danseuses aux clochettes. Interprétée pour la première fois au début du XXe siècle, la danse à clochettes est associée à la guérison, chaque danseuse étant imbue d’un certain savoir spirituel. Sur les tenues de cérémonie des danseuses, des rangées de cônes métalliques créent un tintement lorsqu’elles se déplacent.

« On dit que le son rythmé des clochettes est très beau, comme 10 000 gouttes de pluie sur un toit de tôle. (trad.) » [xxiii]

Les corps des femmes disparues et assassinées

Alors que j’écris cet essai, des familles et des proches se sont réunis dans tout le pays pour commémorer la mémoire de celles qui sont parties et pour célébrer, le 4 octobre 2017, la première Journée d’hommage et de sensibilisation à la disparition et au meurtre des femmes et des filles autochtones. Au Manitoba, environ 200 personnes se sont réunies à l’Assemblée législative pour honorer les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nahanni Fontaine, députée provinciale pour St. Johns, a présenté le projet de loi 221 au gouvernement manitobain en 2015, ce qui fait du Manitoba la première province canadienne à avoir une journée officielle pour honorer les FFADA. [xiv]

En 2014, dans le cadre de son projet REDress, Jaime Black a installé des robes rouges à travers le pays pour évoquer la présence en soulignant l’absence, pour rappeler visuellement les très nombreuses femmes qui ne sont plus parmi nous. Dans cette œuvre sans nom qui fait partie de Conversations with the Land, le corps de Black anime une de ces robes rouges en dansant, pour souligner la vitalité des femmes autochtones et leur connexion avec la sagesse ancestrale et la connaissance de la terre.

Jaime Black, Sans titre, 2016

Le puissant Warrior Woman : Stop the Silence ! de Mary Longman est un hommage aux Autochtones, femmes, hommes et enfants, qui sont morts en raison de l’acquisition de leurs terres par les colons. Elle déclare :

Cette œuvre est un appel national à l’action pour que le gouvernement fédéral reconnaisse l’histoire du génocide des peuples autochtones au Canada et en Amérique du Nord, en rende obligatoire son enseignement dans les programmes scolaires et finance des mémoriaux dans tout le Canada. (traduction libre) [xxv]

Mary Longman, Warrior Woman: Stop the Silence!,, révisions 2017 de la version 2014

Si Daphne Odjig n’est plus parmi nous, de fait son legs perdure véritablement. De nombreuses femmes artistes présentent des observations critiques, individuelles tout en révélant des identités autochtones qui sont multidimensionnelles. La complexité de leur art allie le vocabulaire et les idiomes des discours sur l’art contemporain à la richesse des expériences vécues. Leurs images réaffirment et étendent les sensibilités des artistes à l’histoire et au lieu, à la mémoire et à l’absence, à l’expérimentation et au conceptuel. Elles contribuent au développement d’une nouvelle poétique de l’identité dans laquelle le visuel, le conceptuel et le politique s’entrecroisent pour définir des contextes plus larges pour les pratiques contemporaines.

Ensemble, les artistes de Résilience négocient des espaces esthétiques en recourant à la fois à l’intelligence et à l’humour, à l’autobiographie et à l’historiographie, au local et au mondial. Leurs œuvres sont l’illustration parfaite des pratiques artistiques contemporaines et des identités personnelles qui existent actuellement dans les espaces entre la critique coloniale et la continuité culturelle. Ces artistes occupent leurs propres territoires d’existence et de résilience qu’avec une acuité critique, elles cherchent à redéfinir. En définitive, la Résilience se manifeste dans ces affiches grand format le long des routes canadiennes. La Résilience s’incarne dans ces femmes autochtones Défendeures de leur souveraineté culturelle et Protectrices de la Terre.

Lee-Ann Martin

Conservatrice

Lee-Ann Martin est une conservatrice indépendante d’art autochtone contemporain qui vit à Ottawa (Ontario). Elle a été conservatrice en chef à la MacKenzie Art Gallery à Regina (Saskatchewan) et conservatrice d’art autochtone au Musée canadien des civilisations à Gatineau (Québec). Ses nombreux projets à titre de commissaire d’exposition comprennent Close Encounters : The Next 500Years, une exposition internationale qu’elle a coorganisée pour le Plug In Institute of Contemporary Art à Winnipeg (Manitoba) et les expositions nationales itinérantes, BobBoyer : His Life’s work (Le travail d’une vie), pour la MacKenzie Art Gallery, à Regina (Saskatchewan), Au fil de mes Jours (In MyLifetime) pour leMusée national des beaux-arts du Québec à Québec (Québec), Alex Janvier : His First Thirty Years, 1960-1990 pour la Thunder Bay Art Gallery, à Thunder Bay (Ontario) ainsi que INDIGENA : Perspectives autochtones, cinq cents ans après,avec Gerald McMaster, pour le Musée canadien des civilisations, à Gatineau (Québec), qui a fait l’objet d’une tournée internationale. Martin organise des expositions, écrit et fait des conférences sur l’art autochtone contemporain national et international depuis plus de vingt-cinq ans. Ses écrits ont été publiés, entre autres, par la Oxford University Press, la University of Washington Press, la BanffCentre Press, le National Museum of the American Indian, Douglas & McIntyre, et le Musée des beaux-arts du Canada.

[i] Janet Silman, Enough is Enough: Aboriginal Women Speak Out (Toronto : Canadian Scholars Press, 1987).

[ii] Projet de loi C-3 : Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au Registre des Indiens. (2010). 1re lecture 11 mars 2010. 40e législature, 3e session. Récupéré du site web du Parlement du Canada.

[iii] Viviane Gray, « Persistence/Resistance : The National Indigenous Art Collection, » (Ottawa : Affaires autochtones et du Nord Canada, 2017). Manuscript non publié.

[iv] Sherry Farrell Racette, “I Want to Call Their Names in Resistance”: Claiming Space for Indigenous Women in Canadian Art History, Distinguished Women Scholars Lecture, University of Victoria, February 14, 2017, p. 13.

[v] Linda Nochlin, "Why Have There Been No Great Women Artists?," ARTnews (janvier 1971): 22-39, 67-71.

[vi] Margaret Archuleta, "Why Have There Been No Great Native Women Artists?" Manuscrit non publié, p. 1.

[vii] Michelle LaVallee, éd., 7 : Professional Native Indian Artists Inc. (Regina : MacKenzie Art Gallery, 2014).

[viii] Yamin Jiwani and Mary Lynn Young, “Missing and Murdered Women: Reproducing Marginality in New Discourse,” Canadian Journal of Communication 31 (2006): 895-917.

[ix] Rosalie Favell citée dans : Sherry Farrell-Racette, Resilience/Resistance: Métis Art, 1880 - 2011 (Batoche : Lieu historique national de Batoche, Parcs Canada, 2011), 15.

[x] Kathleen Ritter, "The Reclining Figure and Other Provocations,” Rising to the Occasion, (Vancouver : Vancouver Art Gallery, 2008), 53.

[xi] Statistique Canada, Programme du recensement 2016 Census).

[xii] Ibid.

[xiii] Réflexions de l’artiste.

[xiv] Réflexions de l’artiste.

[xv] Réflexions de l’artiste.

[xvi] Le Club Alpin du Canada, le refuge A.O Wheeler.

[xvii] « Shuvinai Ashoona, » Art Canada Institute/Institut de l’art canadien.

[xviii] Heather Igloliorte, "Annie Pootoogook : 1969-2016,” Canadian Art (27 septembre 2016).

[xix] The Kino-nda-niimi Collective, Idle No More: The Winter We Danced (Winnipeg : ARP Books, 2014), 21-22.

[xx] https://indiancountrymedianetwork.com/news/first-nations/onaman-collective-art-resistance/.

[xxi] « Le jargon chinook est une langue commerciale utilisée au XIXe siècle et le début du siècle suivant. Ce pidgin servait aux besoins de communication entre les Européens et les Premières Nations le long de la côte Ouest, y compris en Colombie-Britannique. À ne pas confondre avec le chinook, la langue disparue des Chinouks dont le territoire traditionnel est le long du cours inférieur du fleuve Columbia, près de Portland en Oregon. Beaucoup de mots du jargon viennent du chinook, mais le vrai chinook est très différent. » (traduction libre). Yinka Déné Language Institute, The First Nations Languages of British Columbia, “The Individual Languages - Chinook Jargon,” (consulté le 27/11/2017).

[xxii] Réflexions de l’artiste.

[xxiii] Pamela Sexsmith, "The Healing Gift of the Jingle Dance," Windspeaker 21, no. 5 (2003): 28.

[xxiv] "Family, friends, loved ones gather to honour MMIWG across Canada," CBC News/Indigenous/Families commemorate first official MMIWG day in Manitoba, Oct. 4, 2017. (reportage du réseau anglais de Radio-Canada sur la première Journée de commémoration des FFADA, au Manitoba, le 4 octobre 2017),

[xxv] Communication personnelle avec l’artiste, 5 septembre 2017.